Erneuter Weckruf: Mut zur Wahrheit gegen das Establishment

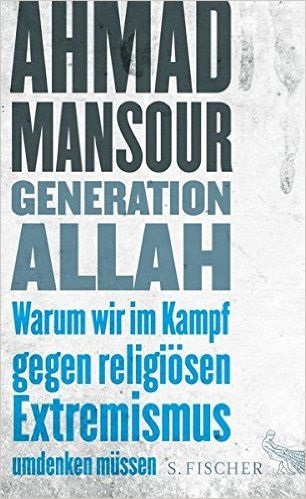

Nach dem Buch „Der Multikulti-Irrtum“ von Seyran Ates aus dem Jahr 2007 ist „Generation Allah“ von Ahmad Mansour die zweite große Mahnung gegen die ideologisch begründeten Fehlentwicklungen in der Integrationspolitik. Wieder wagt ein Migrant den Widerspruch. Und wieder droht der Weckruf im Sande zu verlaufen.

Inhalt

Ahmad Mansour hebt das Thema Islam prominent ins Rampenlicht als einen zentralen Faktor bei der antidemokratischen Sozialisierung junger Menschen in unserem Land.

Ahmad Mansour erklärt schonungslos, dass nicht nur der islamistische Islam, der zu Gewalt und Terror aufruft, ein Problem ist, sondern schon der „normale“ traditionalistische Mainstream-Islam. Dieser traditionalistische Islam

- hält die Gläubigen in einer inneren Verklemmtheit, so dass sich keine aufgeklärte Persönlichkeit entwickeln kann;

- unterwandert durch seine Ansprüche und seine Organisationen die Gesellschaft, z.B. auf Kosten der Gleichberechtigung von Mann und Frau;

- hat keine Brandmauer zum Islamismus, sondern geht gleitend in den Islamismus über.

Ahmad Mansour erklärt kompromisslos, dass nicht „der Islam“ als ganzes zu Deutschland gehören kann, sondern nur jene Formen von Islam, die sich zum Grundgesetz bekennen. Als Beispiel nennt er die Theologie von Mouhanad Khorchide. Kein einziger der traditionalistischen Moscheeverbände, die die deutschen Moscheen betreiben, wird von Ahmad Mansour als akzeptabel genannt. Das ist sehr konsequent!

Ahmad Mansour beschwert sich über die Politik, die lieber politisch korrekt bleibt und sinnlose symbolische Aktionen und Projekte finanziert. Das Vorgehen der Integrationsindustrie ist oft sinnlos

- denn der Kern des Problems wird politisch korrekt ignoriert: Der Islam;

- denn manche Sozialarbeiter sind selbst traditionalistische Muslime, so dass der Bock zum Gärtner gemacht wird;

- denn einige Integrationsprojekte existieren nur auf dem Papier, und verschaffen der Integrationsindustrie manchmal auf fast schon mafiöse Weise Arbeitsplätze und Geld.

Diese Analyse ist sehr mutig.

Ahmad Mansour klagt die Politik an, dass sie aufgrund von ängstlicher politischer Korrektheit systematisch wegsieht und Nebelkerzen wirft und lieber Scheinprojekte finanziert, Hochglanzbroschüren produziert und auf Mahnwachen geht, als den Kern der Sache in den Blick zu nehmen. Ahmad Mansour fordert, dass die Politik endlich für ehrliche Statistiken sorgen muss, die die Probleme nicht verschleiern, sondern eine präzise Analyse zulassen.

Ahmad Mansour fordert die komplette Umkrempelung von Lehrplänen und Lehrerausbildung. Lehrer müssen befähigt werden, mit antidemokratischen jungen Muslimen umzugehen und ihnen Brücken zurück zu einer demokratischen Gesinnung zu bauen. Lehrpläne müssen Biographie-Arbeit mit den Schülern enthalten und aktuelle politische Geschehnisse, die Muslime erregen, aufgreifen. Ganz wichtig ist Elternarbeit: Nur wer die Eltern erreicht, erreicht auch die Kinder.

Es müssen gezielt Vorbilder gelungener Integration herausgestellt werden. Im Internet muss massiv mit gefährdeten Jugendlichen in ihrer Sprache kommuniziert werden. Jeder migrantische Jugendliche muss als Deutscher ernst genommen werden. Das Grundgesetz muss eingefordert werden, Fehlverhalten muss Sanktionen nach sich ziehen.

Ganz wichtig ist Ahmad Mansour eine Reform des Islams. Ahmad Mansour will keinen Islamunterricht unter der Führung der traditionalistischen Islamverbände, wie das unsere Politiker zur Zeit anstreben. Statt dessen will er einen Religionsunterricht für alle Kinder, in dem Grundwissen über alle Religionen und Weltanschauungen vermittelt wird, auch über ein modernes Verständnis von Islam.

Kritik

Ahmad Mansour schweigt zu der Frage, ob sein Ansatz überhaupt flächendeckend umsetzbar ist, und was uns das finanziell und kulturell kosten würde. Wie er selbst sehr eindrücklich beschreibt, finden sich die Probleme überall in Deutschland: Es sind hunderttausende junger Menschen. Ist es realistisch, zehntausende von Ahmad Mansours einzustellen und auszubilden, zehntausende von Lehrern zu schulen, und bewährte Lehrpläne für die Prävention islamistischer Gewalt umzubauen? Und das in kürzester Zeit? Und selbst wenn es möglich wäre und wir das täten: Geht das böse Spiel dann nicht in jeder Generation wieder von vorne los? – Die Frage nach der Grenze zwischen Machbarkeit und Utopie ist eine harte Frage, weil es um Schicksale geht. Sie muss aber gestellt werden.

Ahmad Mansours Ansatz wird dort einen dauerhaften Erfolg haben, wo Muslime noch eine kleine Minderheit sind. Aber dort, wo es nicht mehr genügend Nichtmuslime gibt, in die sich die muslimischen Jugendlichen integrieren können, wird man Erfolge nur im Einzelfall erzielen können, ohne die ideologisch prekäre Lage dauerhaft entschärfen zu können. Deshalb müssen die einschlägigen Milieus durch verschiedenste Maßnahmen aufgelöst werden. Die Zahlen der Migranten in Deutschland müssen sinken, z.B. durch folgende Maßnahmen:

- Beenden der Multikulti-Rhetorik und Formulierung der klaren Erwartungshaltung an alle Migranten, entweder (transkulturell) Deutsche zu werden, oder zu gehen.

- Kein weiterer Zuzug von traditionalistisch orientierten Menschen. Das gilt nicht nur für Muslime.

- Städtebauliche Auflösung von Problemvierteln. Evtl. „bussing“ von Schulkindern aus Problemvierteln an andere Schulen.

- Rückkehr-Programme für integrationsunwillige Menschen in ihre Heimatländer, mit sanftem Druck (Kürzung von Sozialleistungen) und Anreizen (Rückkehrprämien).

- Keine Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft qua Geburt in Deutschland. Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft in Problemfällen. Zwangsweise Rückführung in Heimatländer in Problemfällen. Man wird Deutscher nicht durch ein Stück Papier in der Tasche. Ohne eine innere Einstellung hat eine Staatsbürgerschaft keinen Sinn. Danach muss sie verliehen werden. Danach muss sie auch wieder aberkannt werden. Und zwar gerade deshalb, weil Deutschsein nichts genetisch Angeborenes ist, sondern etwas kulturell Anerzogenes bzw. Erlerntes.

Können wir den Islam reformieren? Grundsätzlich ja. Es gibt tatsächlich einige wenige echte Reformer. Wir können und sollten Reformbemühungen im Islam unterstützen und gleichzeitig Traditionalisten zurückdrängen. Aber realistisch betrachtet wird ein Reformislam auf absehbare Zeit einer Minderheit vorbehalten bleiben. Diese Minderheit verdient Anerkennung und Unterstützung, aber an der Existenz einer Mehrheit von traditionalistisch orientierten Muslimen wird das so schnell nichts ändern. Reformislam kann in der Gegenwart nur eine Teillösung des Gesamtproblems sein, und ist vor allem eine Vision für eine spätere Zeit.

Ahmad Mansour kritisiert die politische Korrektheit scharf, stößt aber nicht zum Kern des Problems vor: Es ist die tiefsitzende linke Ideologie der deutschen Politik-Eliten, die sinnvolle Integrationsmaßnahmen verhindert:

- Eine deutsche Identität wird kaum verhohlen abgelehnt.

- Es gibt eine Hypertoleranz gegenüber allem Nichtdeutschen, einfach nur weil es nicht deutsch ist.

- Konservativismus wird mit Traditionalismus in einen Topf geworfen. Ratzinger gilt z.B. als genauso schlimm wie islamische Traditionalisten. Ganz entsprechend ist in der Politik jeder Konservative automatisch „rechtsradikal“.

Wie Seyran Ates scheitert Ahmad Mansour in seiner Analyse an zwei Punkten:

- Mansour will ein Happy-End für ausnahmslos alle Migranten in Deutschland erreichen: Das ist spätestens mit 2015 utopisch geworden.

- Mansours eigene Linksliberalität hindert ihn, die linken Lebenslügen der Polit-Eliten der BRD zu durchschauen. Teilweise hängt Ahmad Mansour selbst diesen linken Lebenslügen an.

Diese linksliberale Selbstblockade von Ahmad Mansour ist an vielen Stellen erkennbar:

- Erkennbar daran, dass Ahmad Mansour die jungen Menschen für die Partizipation an der Demokratie der BRD begeistern möchte. Doch allzu begeisternd ist die Demokratie in der BRD leider nicht: Eine „Parteienoligarchie“ (Karl Jaspers) entmündigt das Volk, es herrscht weithin eine wohlbegründete Politikverdrossenheit.

- Erkennbar daran, dass Ahmad Mansour an keiner Stelle seines Buches den Gedanken formuliert, dass das Fehlen eines normalen, maßvollen Nationalbewusstseins ein ganz wichtiges Integrationshindernis ist! Eine Integration ohne eine positive Identifikation mit dem Aufnahmeland ist ein Ding der Unmöglichkeit.

- Erkennbar daran, dass Ahmad Mansour nur die Einhaltung der Verfassung und keine weitergehende Aneignung der Aufnahmekultur einfordert. Doch nur eine (transkulturelle) Aneignung der Aufnahmekultur, die Priorität vor der Herkunftskultur haben muss, führt zu echter Integration. Eine Multikulturalität, die die Aneignung der Aufnahmekultur vernachlässigt und duldet, dass die Herkunftskultur prioritär vor der Aufnahmekultur gelebt wird, verhindert Integration.

- Erkennbar daran, dass Mansour alle Migranten als Deutsche akzeptieren möchte: Liebend gerne, aber gegen den erklärten Willen mancher Migranten ist das wenig sinnvoll. Mehr als anbieten kann man es nicht.

- Erkennbar daran, dass Ahmad Mansour an keiner Stelle den Gedanken formuliert, dass ein Reformislam, der für traditionalistisch aufgewachsene Muslime attraktiv sein soll, natürlich nur ein konservativer (!) Islam sein kann. Denn man kann nicht von einem vormodernen Traditionalismus ohne Zwischenstufe direkt zu einer progressiven Einstellung springen. Eine lesbische Imamin wie beim Liberal-islamischen Bund LIB dürfte eher abschrecken. Nur ein moderner Reform-Konservativismus, wie er vergleichsweise von der katholischen Kirche (Ratzinger) verkörpert wird, kann attraktiv sein: Also z.B. ein klares Ja zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber mit der Ausnahme, dass im kultischen Bereich die Tradition gilt, und nur Männer Imame sein können. Merke: Man kann vom Islam nicht mehr verlangen als von der katholischen Kirche (aber auch nicht weniger).

Ahmad Mansour ist in der Gefahr, zum nützlichen Idioten für das Establishment in Politik und Medien zu werden: Immer wenn es Probleme gibt, lädt man ihn in Talk-Shows ein und erweckt dadurch den Eindruck, es würde an Lösungen gearbeitet. Das hilft den Etabllierten, die Wähler zu beruhigen. Doch längst haben sie einen Pakt mit den traditionalistischen Islamverbänden geschlossen. Ahmad Mansour wehrt sich sichtlich gegen eine solche Vereinnahmung.

Fazit

Wie schon Seyran Ates mit ihrem „Multikulti-Irrtum“ von 2007 hat nun auch Ahmad Mansour eine eindrückliche Warnung ausgesprochen. Ahmad Mansours Schelte an Politikern und Integrationsindustrie lehnt sich weit aus dem Fenster und wird wie bei Seyran Ates dazu führen, dass seine Warnungen von den Etablierten in den Wind geschrieben werden. Ohne die Formierung neuer politischer Kräfte, die den Etablierten Druck zu machen vermögen, werden die Ideen von Ahmad Mansour nicht zum Zuge kommen können. Ahmad Mansour ist selbst allerdings noch nicht soweit, dies zu begreifen.

Bewertung: 4 von 5 Sternen.

Erstveröffentlichung auf Amazon am 12. März 2016 unter dem Titel: „Mut zur Wahrheit“: Ahmad Mansour auf AfD-Kurs. Weil die AfD sich rechtsradikal entwickelt hatte, wurde die Rezension bald danach vom Autor gelöscht. Für die Wiederveröffentlichung 2024 wurde die Rezension aus demselben Grund leicht modifiziert.