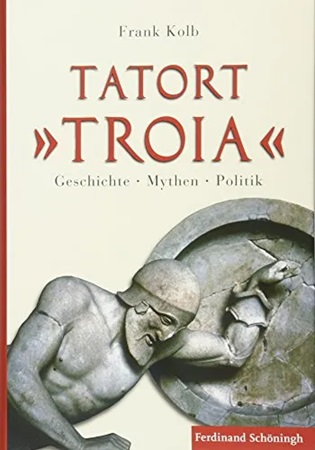

Troja als Trojanisches Pferd der Türkei zum EU-Beitritt

Dieses Buch ist ein absolutes must-read für jeden historisch Interessierten. Frank Kolb entlarvt einen hochexplosiven Cocktail aus politischen und wirtschaftlichen Interessen, Verbiegungen und Fälschungen von Grabungsergebnissen und deren Deutung, bis hin zur Bedienung von Zeitgeist und Wunschdenkens des Publikums.

Grundlage

Wer verstehen will, was bei der Troja-Grabung schiefgelaufen ist, muss sich zunächst etwas mit der türkischen Staatsideologie vertraut machen: Atatürk schuf gewissermaßen eine Neugründung des osmanischen Vielvölkerstaates im Kleinformat, nämlich beschränkt auf die anatolische Halbinsel. Gemäß der neuen Ideologie des „Anatolismus“ gäbe es von Urzeiten an eine gemeinsame „anatolische“ Identität aller Völker auf türkischem Staatsgebiet. Auf diese Weise vereinnahmt die Türkei kulturell alles für sich, was auf ihrem Staatsgebiet jemals geschah: Die neolithische Agrarrevolution in der Jungsteinzeit, das Hethiterreich, aber auch die ionischen Naturphilosophen, Herodot von Halikarnassos oder Homer und eben Troja. Indem man Homer nicht zuerst als griechisch sondern als „anatolisch“ definiert, kommt man zu der (selbst dann noch ziemlich kurzschlüssigen) Behauptung, dass die griechische Kultur ihre Blüte allein der anatolischen Kultur verdanke. Kurz: Man beansprucht nichts weniger als die Wiege der Menschheitskultur, der Zivilisation schlechthin zu sein.

Gemäß der türkischen Staatsideologie steht die „Zivilisation“ über den einzelnen „Kulturen“, die gleichberechtigt nebeneinander leben würden. Diese scheinbare Selbstbescheidung der türkisch-islamischen Kultur als eine Kultur neben anderen im eigenen Land findet in der Realität natürlich nicht statt, wie das in allen Vielvölkerstaaten so üblich ist: So wie in der Sowjetunion unausgesprochen die russische Kultur die Leitkultur war und so wie in Jugoslawien Serbien den Ton angab, so ist in der Türkei natürlich eine massive türkisch-islamische Leitkultur am Werke. Der „Anatolismus“ ist nicht nur eine völlig ahistorische Konstruktion, sondern dient auch der Machtsicherung der türkisch-islamischen Leitkultur, die sich hinter einer offiziellen Ideologie von der Gleichberechtigung der Kulturen umso unhinterfragter ausleben kann, denn auf diese Weise muss man z.B. niemandem einen Minderheitenstatus einräumen. Der „Anatolismus“ existiert vor allem in den Köpfen von gebildeteren Türken, die breite Masse ist ohne ideologischen Umweg türkisch-nationalistisch orientiert.

Was hat das alles mit Troja zu tun?

Frank Kolb gibt uns die Antwort: Seit Manfred Korfmann 1988 in Troja zu graben begann, wurde die historische Interpretation von Troja und Homer Schritt für Schritt im Sinne des „Anatolismus“ umgebogen. Homer sei ein Anatolier, dem sich die europäische Kultur verdanke. Überhaupt müsse man die Entstehung der westlichen Kultur endlich „von Osten her“ verstehen lernen. Um den Mythos von Troja am Leben zu erhalten, wurde die Siedlung am Hissarlik zu einer bedeutenden „anatolischen“ Handelsmetropole hochgejubelt.

Der Sinn hinter all dem ist klar: Hier wollte sich die Türkei in ihrer Staatsideologie selbst bestätigt sehen und sich kulturell als ein Staat etablieren, der zur europäischen Kultur dazu gehört, ja mehr noch, der die Wiege der europäischen Kultur sei! Assistiert wurde Korfmann bei seinen Deutungen von dem Gräzisten Joachim Latacz, dessen Buch „Troia und Homer“ mit einer ganzen Reihe unhaltbarer Thesen zum Bestseller wurde.

Einflussnahme aus Politik und Wirtschaft

Laut Frank Kolb fanden die Ausgrabungen von Korfmann unter einem massiven politischen und ökonomischen Erwartungsdruck statt, und es sieht ganz so aus, als ob Korfmann das lieferte, was man von ihm erwartete. Dafür wurde Korfmann mit der türkischen Staatsbürgerschaft geehrt und bekam als zusätzlichen Vornamen den Namen „Osman“ verliehen. Deutsche Politiker mit Türkei-Ambitionen hofierten das SPD-Mitglied Manfred Osman Korfmann. Korfmann meinte, der Islam sei „nichts anderes als eine Reformation des Christentums.“ Auch „bezüglich der Blutcharakteristika“ (!) unterschieden sich die „heutigen Bewohner Anatoliens von den Europäern in Nichts“, meinte Korfmann, und lobte die „Bindungen an den Boden und seine Vergangenheit“ in der türkischen Kulturpolitik. Anstelle von Fachvorträgen habe Korfmann auch schon einmal längere Plädoyers für den EU-Beitritt der Türkei gehalten.

Hauptfinancier der Ausgrabungen Korfmanns sei die DaimlerChrysler AG gewesen, die einerseits in der Türkei ökonomisch sehr engagiert ist, andererseits mit Edzard Reuter einen Vorstandsvorsitzenden hatte, der über seine Familiengeschichte eng mit der Türkei verbunden war. Der Konzernsprecher sagte laut Kolb: „Wie er (Korfmann) es versteht, die Geschichte Troias immer wieder auch als ‚anatolische‘ Geschichte zu erzählen, fällt auch auf den Sponsor DaimlerChrysler … ein Gewinn an Glaubwürdigkeit, der angesichts des wirtschaftlichen Engagements des Konzerns in der Türkei, aber auch angesichts von drei Millionen in Deutschland lebenden Türken gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.“ Und: „Das homerische Troia ist für viele auch der erste Ort, der Ort nämlich, von dem aus man das Abendland, seine Literatur, seine Kultur, ja seinen Geist verstehen muss“. An Heinrich Schliemann habe der Konzernsprecher gelobt, dass dieser „möglicherweise angebrachte methodische oder wissenschaftliche Hinterfragungen hinter die Public-Relation-Notwendigkeit zurückstellte“, und: „Die Erfolgskontrolle des Sponsoring … ist die Medienresonanz.“

Die unerwünschte Kritik

Es ist klar, dass wissenschaftliche Kritiker, die das politisch erwünschte Traumbild angreifen, auf massiven Widerstand stoßen. Der Hügel von Hissarlik war nachweislich keine große Handelsmetropole und lag auch nicht an großen Handelsrouten. Es war vielmehr, so Kolb, eine erstaunlich unbedeutende „Burgsiedlung“. Das Projekt von Korfmann hat, so zeigt es Kolb, Grabungsergebnisse überinterpretiert und teilweise auch verfälscht.

Es ist überhaupt sehr zweifelhaft, ob der Trojanische Krieg um diesen Hügel geführt wurde, und nicht erst in mythischer Rückschau von einem Ort in Griechenland aus einer ferneren Vergangenheit an diesen erst später von Griechen besiedelten Ort transferiert wurde, wie es die historisch-kritische Textkritik glaubwürdig herausgearbeitet hat. Auch sind die östlichen Einflüsse bei Homer in der Wissenschaft schon längst bekannt, sie dürfen jedoch auch nicht übertrieben werden. Eine Einordnung von Troja und Homer als „anatolisch“ ist wissenschaftlicher Unsinn wie das ganze Konzept des „Anatolismus“. Frank Kolb kann das alles sehr überzeugend darlegen und belegen. Sein Buch ist auch fachlich äußerst lesenswert, es ist keineswegs nur eine wissenschaftspolitische Polemik. Zahlreiche Fußnoten lassen keine Wünsche nach Belegen und Literatur offen.

Politischer Gegenwind

Latacz schrieb zu dieser Kritik: „Ankara … ist, wie ich höre, über diesen unnützerweise vom Zaun gebrochenen Streit nicht erfreut. Es wäre nicht gut, wenn wir in politische Verwicklungen geraten würden mit der Türkei.“ Die türkische Altertumsbehörde bezeichnete die Kritik von Frank Kolb als Beleidigung des türkischen Staates. Ein Museumsdirektor, der Kritiker zu einer Podiumsdiskussion einlud, sei von Bundestagsabgeordneten damit bedroht worden, seinen Posten zu verlieren, sollte der die Einladung nicht rückgängig machen.

Bei der FAZ wurde die Kritik laut Frank Kolb zunächst abgewimmelt, u.a. von Patrick Bahners. Patrick Bahners schrieb damals an Kolb: „Ihre Vorwürfe … sind so abwegig, dass die Leser an unserem Vertrauen in die eigene Berichterstattung zweifeln müssen, würden wir solche Gegenreden publizieren.“ In dem Artikel „Warum Däniken?“ in der FAZ vom 11.10.2001 polemisierte Patrick Bahners dann gegen die Kritiker. Es handelt sich um denselben Patrick Bahners, der später Chef des FAZ-Feuilleton wurde und im Jahr 2011 mit dem unsäglichen Buch „Die Panikmacher“ an die Öffentlichkeit trat, in dem er berechtigte Islamkritik ganz im Sinne des türkischen Ministerpräsidenten Erdogans als intolerante Panikmache abqualifizierte.

Zangger und Atlantis

Eberhard Zangger vermutete bereits vor Korfmann, dass es am Hügel von Hissarlik eine große Unterstadt gäbe, und verknüpfte diese Idee mit der These, dass mit Platons Atlantis das bronzezeitliche Troja gemeint gewesen sei. Mit beiden Ideen lag Zangger falsch, doch griff Korfmann die irrige Idee von der Unterstadt später auf, ohne Zangger als Quelle anzugeben, so Kolb. Vielmehr war Zangger mit dem Vorwurf abgetan worden, er sei ein „Däniken“. Aber die Idee mit Atlantis und die daraus entstehende Kritik von Zangger an Korfmann war ein erster und öffentlichkeitswirksamer Querschläger gegen Korfmanns Deutungshoheit, mit dem Korfmann so wohl nicht gerechnet hatte.

Zanggers Atlantis-These ist zwar falsch, aber sie war fachlich eben doch viel zu gut und zu niveauvoll, so dass sie im Zusammenprall mit Korfmanns fragilen Thesen für ersten Zündstoff sorgte. Was Kolb so nicht darstellt, weil es nicht sein Thema ist: Die Zangger-Debatte hat auch eine enorme Bedeutung für die Atlantis-Forschung: Zangger hatte einen Maßstab für eine realistische Atlantisthese gesetzt, und damit einen wichtigen Beitrag geleistet, eine teils sehr pseudowissenschaftlich abgehandelte Fragestellung wieder ein gutes Stück näher an die Wissenschaft heranzuführen.

Fazit

Frank Kolb hat ein ganz großes Lehrstück geschrieben über die Verfälschung von Wissenschaft unter dem Einfluss von politischen und ökonomischen Erwartungshaltungen, und wie schwierig es ist, sich bei Medien und Publikum Gehör zu verschaffen und wissenschaftlichen Standards zur Geltung zu verhelfen. Es ist ebenso ein Lehrstück darüber, welche Fehler man bei der Interpretation alter Texte im Lichte von Ausgrabungsfunden nicht machen sollte; der historische Kern alter Texte kann manchmal gefalteter und geschachtelter sein, als man meint. Ohne eine fundierte historisch-kritische Textinterpretation hilft einem keine Ausgrabung weiter. Konkret konnte man wieder einmal einiges darüber lernen, wie tief sich türkische Interessenpolitik in Politik, Wirtschaft und Kultur Deutschlands hineingefressen hat.

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

(Erstveröffentlichung auf Amazon am 07. April 2011)