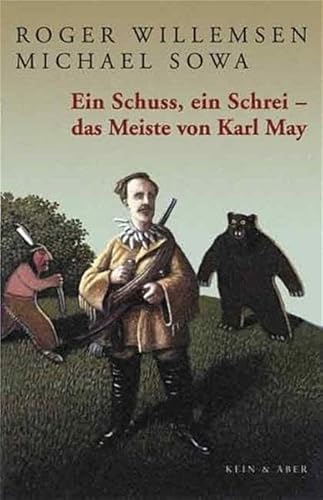

Launige Dichtung verlebendigt und würdigt das Werk Karl Mays

Mit „Ein Schuss, ein Schrei – Das Meiste von Karl May“ hat Roger Willemsen eine herausragende literarische Leistung vollbracht: Während weniger gebildete Menschen Karl May verpönen, aktualisiert diese Dichtung das Werk Karl Mays auf eindrückliche und intelligente Weise! Sowohl sprachlich als auch inhaltlich landet Willemsen Vers um Vers einen Volltreffer nach dem anderen.

Die Reime sind launig gehalten und enden immer wieder in einer ironischen Pointe, in der Sprache und Inhalt sich zu einer lyrischen Überraschung vereinen. Es erinnert an Wilhelm Busch, Heinz Erhardt oder Loriot (zu denen sich auch Anspielungen entdecken lassen). Es ist eine Freude zu sehen, was Roger Willemsen hier mit der deutschen Sprache vollbringt. Den Leser erwartet ein einzigartiges Erleben nur durch das bloße Wort, wie es keine Comedy-Show bieten könnte.

Einige Beispiele:

Bagdad ist die Märchenstadt,

die so viel Charakter hat,

weil sich hier mit größter Dichte

komprimiert die Weltgeschichte.

Metropole eines Staats,

Hauptstadt eines Kalifats,

gab sie Türken, Kurden, Scheichs,

Stützen des Osmanenreichs,

ihren eignen Lebensraum.

Doch inzwischen: aus der Traum! …

Wir sehn auf wüster Bergeskuppe

Kara Ben Nemsis Reisegruppe,

sie nähert sich von Osten her

und trifft dabei auf Stoßverkehr.

Nach beklemmenden Berichten

von Todeshatz und Standgerichten,

von Sklaventreibern, Sklavenjägern

wurde von Bedenkenträgern

darauf aufmerksam gemacht,

dass man Bürgerkrieg entfacht,

Menschenrechte schwer verletzt,

und sich selbst ins Unrecht setzt,

wenn man es nicht akzeptiert,

und entsprechend praktiziert:

Ob schwarz, ob gelb, ob rot, ob bleich,

vor Gott sind alle Menschen gleich.

Und dieser Geist bringt Poesie

in Steppe selbst und in Prärie

denn die Karl-May’sche Ars Vivendi

passt auf Rothaut und Effendi.

Aber auch inhaltlich überzeugt Roger Willemsen voll und ganz. Er deckt nicht nur die wesentlichen Werke von Karl May ab, sondern weiß zu allen Themen immer auch einen intelligenten Kommentar einzustreuen. Diese Kommentare haben oft Gegenwartsbezug, was die Aktualität Karl Mays unterstreicht.

Der ethische, humanistische Impuls, der Karl Mays Werk durchzieht, kommt keinesfalls zu kurz, und auch die Abstraktion in der symbolischen Chiffrenwelt des Spätwerkes wurde nicht vergessen. Auch die Kritik an Karl May wird thematisiert – und zurückgewiesen. Roger Willemsen singt das Lob Karl Mays, wie er es verdient hat.

Beispiele für den Gegenwartsbezug:

Es mehren sich in Windeseile

die Lügen und die Vorurteile,

und das dumpfe Meinen Vieler

war historisch oft stabiler

als die staatliche Verfassung

und der Wunsch nach Unterlassung.

Wer die Wahrheit so verpackt,

sucht die Meinung, nicht den Fakt.

Doch will man einen Staat erneuern,

so muss man erst mal ein paar feuern:

die Chefs des Speichellecker-Chors,

und die der Ämter und Ressorts.

Die Wirklichkeit wird nicht verneint,

nur ist sie selten, wie sie scheint:

Der Freund entpuppt sich als Verräter,

der Kamerad als Serientäter,

der gute Kerl kommt hinter Gitter,

ist aber eher Samariter.

Wo man Komplizenschaft erwartet,

ist längst schon alles abgekartet,

wo Wald sein soll, liegt eine Heide,

wo Wüste ist, wächst doch Getreide,

und statt dem Fluss liegt bloß ein Kiesbett.

Mach’s muslimisch, nenn es: Kismet!

Als ihm unerträglich schienen

seine schwedischen Gardinen,

lernte er: Das größte Glück

kehrt im Augenblick zurück,

da man sich aus seiner Zeit,

seinen Zwängen selbst befreit.

Ob Ehe, Haft, ob Tyrannei,

man geht und sagt: Ich bin so frei.

Kurz: Jeder Freund der deutschen Literatur, jeder Karl-May-Fan kommt hier voll auf seine Kosten! Nur einige wenige Reime sind allzu geschüttelt: Es fällt nicht ins Gewicht.

Das Bändchen ist mit etlichen Bildern von Michael Sowa geschmückt, die in einem Quint-Buchholz-artigen Stil herrlich düster und geheimnisvoll sind. Manchmal einfach nur gut illustrierend, manchmal aber auch hintersinnig-comichaft karikierend.

Für Leser wie für Leserinnen

führt jede Reise stets nach innen,

Dampfrösser, Pferde und Kamele

erreisen auch die Menschheitsseele.

Von dieser kriegt man nie zu viel,

auch deshalb ist der Weg das Ziel.

Hier liegt des Werkes Quintessenz:

Erlösung krönt die Existenz.

Der Verlag Kein & Aber hat sich allerdings einen dicken Faux-pas geleistet: Auf der Rückseite des Buches finden sich jene Verse abgedruckt, in denen die Kritik an Karl May wiedergegeben wird – ohne die direkt folgenden Verse zu zitieren, die diese Kritik wiederlegen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass dieses Büchlein sich diese Kritik zu eigen machen würde, was völlig falsch ist.

Warum hat der Verlag das getan? Glaubte der Verlag etwa, dass es mehr kaufwillige Karl-May-Kritiker als Karl-May-Fans geben würde? Das ist nicht anzunehmen. Bleibt nur der Verdacht, dass der Verlag den falschen Eindruck erweckte, um nicht in den Verdacht zu geraten, selbst zu den Karl-May-Fans zu gehören. Weil das in der „Blase“, in der sich dieser Verlag bewegt, nicht gut ankommt. Die Welt von Verlagen und Buchhandel ist durchsetzt mit linkslastigen Karl-May-Verächtern. Es ist die einzige Erklärung.

Mag er uns auch manchmal fern sein,

Winnetou muss nicht modern sein,

denn wir konzedieren neidlos:

Winnetou ist einfach zeitlos.

Bewertung: 5 von 5 Sternen.