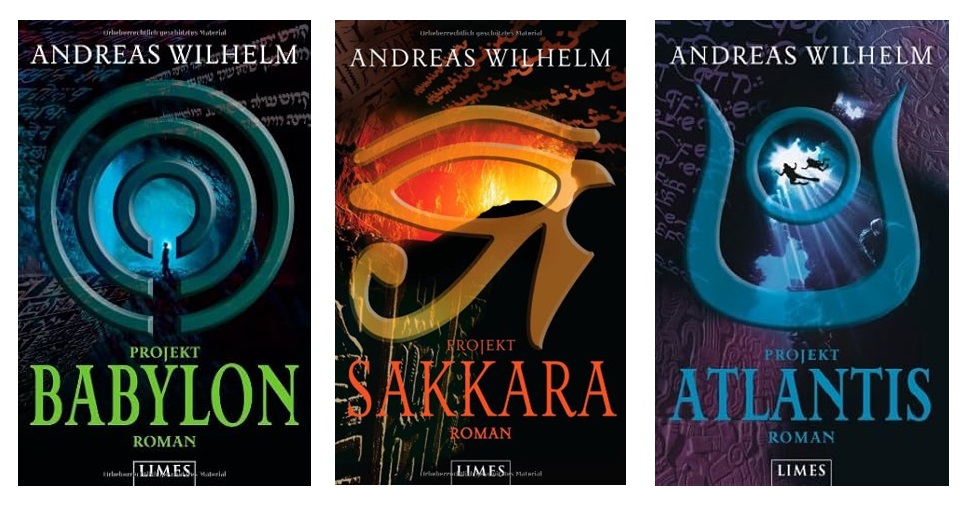

Projekt Babylon (2006): Spannend – Interessant – Geistreich

Ein wirklich gelungener Roman. Andreas Wilhelm ist viel mehr als der „deutsche Dan Brown“. Sein Forschertrio ist viel besser geeignet, eine gemeinsame Suche nach der Wahrheit im Dickicht der Mythen und Überlieferungen darzustellen, weil Skepsis, Pragmatik und Herz viel besser repräsentiert werden. Hier wird nicht einfach an Übersinnliches geglaubt – es wird aber auch nicht zu trocken – und die weibliche Komponente wird nicht so seltsam ignoriert, wie bei Dan Brown. Auch erfindet Andreas Wilhelm nicht ganz so wilde Zusammenhänge, wie Dan Brown. Das Spannungsniveau ist in etwa dasselbe, man bekommt wirklich etwas geboten. Dieser erste Band einer Trilogie, der eine in sich abgeschlossene Handlung hat, enthält auch bereits deutliche Hinweise, wo alles enden wird im dritten Band – für den, der sich auskennt : – )

Alles in allem: Große Leseempfehlung!

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

Projekt Sakkara (2007): Der Autor weiß wovon er schreibt und präsentiert es meisterlich

Dieser zweite Teil der Projekt-Trilogie ist erneut eine gelungene Überraschung: Denn anders als bei anderen Autoren flacht Andreas Wilhelm in seinem zweiten Band keineswegs ab. Im Gegenteil: Er dreht so richtig auf und liefert eine Komplettverarbeitung der ägyptischen Kultur und all ihrer Geheimnisse, sowie ihrer Entdeckungsgeschichte, die das Herz jeden Kenners höher schlagen lassen muss. Erneut beweist Andreas Wilhelm auch, dass er die Gratwanderung zwischen Wissenschaft, Pseudowissenschaft und Esoterik meisterlich beherrscht. Plumpe Geschmacklosigkeiten unterbleiben konsequent, statt dessen souveräne Raffinesse und Ironie ohne Ende – da kommt man auch als Skeptiker voll auf seine Kosten. Überhaupt bemerkt man, dass der Autor ein Themengebiet nicht nur „verarbeitet“, sondern sich selbst bestens darin auskennt.

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

Projekt Atlantis (2009): Phantastisches Ende einer spannenden Suche – pro und contra

Das Forscherduo Peter und Patrick, wie immer ergänzt um eine Frau, macht sich in diesem dritten und letzten Band der Projekt-Trilogie dazu auf, das letzte und größte Geheimnis zu ergründen: Atlantis.

Da das Thema Atlantis im Gegensatz zu Templern oder Ägyptern z.Z. noch wenig real vorzuzeigende Substanz aufzuweisen hat, weitet sich die Story dieses Mal zu einer phantastischen Geschichte aus, die eines Jules Verne würdig gewesen wäre (man denkt unwillkürlich an „20000 Meilen unter dem Meer“ oder die „Reise zum Mittelpunkt der Erde“). Leider geht dabei ein wenig der Zauber verloren, der in den beiden ersten Bänden davon ausging, dass das Mystische sich sehr eng in das Bekannte und Erforschte einbettete. Die Gratwanderung zwischen Wissenschaft, Pseudo-Wissenschaft und Esoterik wurde in diesem dritten Band leider deutlich verfehlt.

Es ist aber dennoch eine grandiose Abenteuergeschichte. Gut gefallen hat auch die realistische Darstellung eines Meeresforschungsprojektes: Das Schiff, die Technik, die Mannschaft, die Organisation. Auch das Verhalten der Medien wurde gut getroffen. Ganz amüsant war die Darstellung typischer Phänomene, wie es sie in der real existierenden Atlantisforschung tatsächlich gibt: Die Skeptiker, die Spinner, die Hochstapler, die verkannten Seriösen, die Selbstzweifel, die Euphorie, und noch einmal: die Medien und ihr ganz spezieller Blinkwinkel.

In einem Punkt stiftet der Autor unnötig Verwirrung (Nachwort): Das Atlantis des Romans entspricht zwar durchaus einem Teil des Mythengeflechts, das sich im Laufe der Jahrhunderte um das Thema Atlantis gesponnen hat – aber es wäre erwähnenswert gewesen, dass dieses Atlantis natürlich nicht dem originalen, von Platon beschriebenen Atlantis entspricht. Im Roman wurde vielmehr auf Vorstellungen von Atlantis zurückgegriffen, wie sie Ignatius Donnelly, mehr noch, wie sie Esoteriker und Theosophen im Laufe der Zeit sich frei zusammengedichtet haben. Wer sich hingegen auf eine realistische Weise mit dem originalen Atlantis des Platon beschäftigen möchte, dem sei z.B. folgendes Buch empfohlen: Thorwald C. Franke: Mit Herodot auf den Spuren von Atlantis – Könnte Atlantis doch ein realer Ort gewesen sein?

Weitere Schwächen sind

Das Verhalten des Kommandanten des Marine-Stützpunktes ist unrealistisch: Es ist kaum anzunehmen, dass ein professioneller Soldat nicht misstrauisch wird, wenn ein Außenstehender plötzlich über militärische Interna Bescheid weiß – und als Familienvater praktisch seine ganze Karriere aufs Spiel setzt, vielleicht sogar Gefängnis riskiert. – Etwas unlogisch war, dass die dunkle Trennschicht diesmal für die Elektronik durchlässig war. Diese für den Fortgang der Handlung wichtige Frage hätte man anders umschiffen müssen. – Ebenfalls etwas schwach motiviert war die Auffindung nicht von einer, sondern gleich von zwei Textquellen zu Atlantis. Wie es aussieht, hätte die aus Alexandria vollkommen genügt. Wozu dann die andere? – In Projekt Atlantis führen plötzlich vier Brücken zum Zentrum von Atlantis, während in den ersten beiden Bänden der Grundriss der Anlage nur einen solchen Zugang zum Zentrum aufweist, wie es ja auch der Beschreibung Platons entspräche. – Etwas enttäuschend war, dass keine näheren Inhalte aus dem vollständigen Manuskript des Platon-Dialoges Kritias präsentiert wurden. Man kann nicht die Auffindung einer so heißen Textquelle postulieren, aber dann kaum daraus zitieren.

Schließlich kann man noch den philosophischen Gehalt der Trilogie beleuchten: Alles in allem gut gemeint, aber doch etwas seicht. Liebe, Mitmenschlichkeit und Verantwortung als Werte sind ja nicht ganz neu. Problematisch wird es mit dem Motto „Wage zu wissen“: Denn Wissen erschließt sich dem Menschen in der realen Welt nicht aus telepathischen Archiven, sondern aus langwierigen Lern- und Denkanstrengungen, die teils harte Desillusionierungen und Enttäuschungen erfordern. Von einer solchen realistischen Erkenntnisphilosophie war aber kaum etwas zu sehen. Am beeindruckendsten war vielleicht die Verwandlung von Patrick im zweiten Band, die im dritten Band dann leider etwas unterging.

Alles in allem

Die Projekt-Trilogie von Andreas Wilhelm ist ungeachtet gewisser Schwächen längst dabei, ein Kult zu werden wie die Bücher von Dan Brown. Es ist die Spannung der bildungsschwangeren Schnitzeljagd in mysteriösen Gefilden, die es wohl ausmacht. Formal ist da außerdem nicht nur die Prägung von wiederkehrenden Motiven in den drei Romanen, sondern es ist auch die Homepage mit Trailer und eigens komponierter Musik: Man kann es kaum erwarten, bis man im Kinosessel sitzt, die Werbung vorbei ist, der Saal noch ein wenig dunkler wird, der Vorhang noch ein Stück weiter zur Seite rückt, und dann in völliger Dunkelheit diese Musik zu erklingen beginnt … – was ein Feeling!

Bewertung: 4 von 5 Sternen.

(Erstveröffentlichung auf Amazon am 13. Februar und 25./26. März 2009)