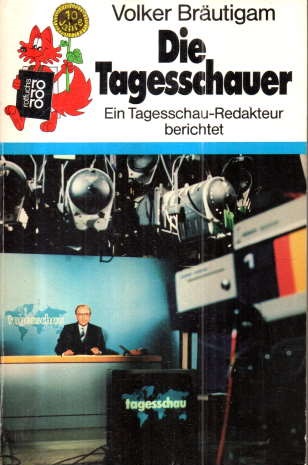

Die Tagesschau damals und heute – wie sie wurde, was sie ist

Dieses Buch über die Tagesschau aus dem Jahr 1982 bietet uns die Gelegenheit, Rückschau zu halten: War es früher anders? Ist es wirklich erst heute so schlimm geworden? Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Und wusste man damals vielleicht schon, wie man es besser machen sollte?

Die Welt der Tagesschau im Jahre 1982

Der Autor war seit 1975 Redakteur der Tagesschau. Zunächst erklärt er das Notwendige: Woher bekommt die Tagesschau ihre Nachrichten? Wie stellt die Tagesschau ihre Nachrichten zusammen? Wie läuft ein typischer Tag im Leben eines Tagesschau-Redakteurs ab? Man erfährt auch, welchen Restriktionen die Nachrichten der Tagesschau allein schon durch ihre Quellen und durch die knappe Sendezeit unterworfen sind. Gut erklärt wird auch, wie man mit Texten und Bildern manipulieren kann, und dass die Tagesschau das peinlichst zu vermeiden versucht. Ebenso legitim ist die Analyse, dass Tagesschau-Mitarbeiter häufig aus gutbürgerlichen Elternhäusern kommen, was deren Wahrnehmung verzerrt. Damals bedeutete das eine Nähe zu CDU und FDP. Von dem Phänomen „links reden, rechts leben“ der links-grünen Schickeria wusste man damals offenbar noch nichts.

Hochinteressant ist, was die Tagesschau unter „Objektivität“ versteht. Ihren Begriff von „Objektivität“ macht die Tagesschau-Redaktion weniger an inhaltlichen Dingen fest, sondern vielmehr an formalen Kriterien. Objektivität in diesem Sinne wird durch die Beachtung eines Formalismus gewährleistet. Dazu gehören eine feststehende Journalistensprache, die Vermeidung von Adjektiven, eine sture Wiedergabe von Politikerworten oder auch die Beachtung der Autorität von Presseagenturen. Es liegt auf der Hand, dass ein solches Verfahren natürlich keine „echte“ Objektivität erzeugen kann, sondern eher eine Art von Neutralität oder Fairness. Genau genommen ist es ein Sichheraushalten und ein Abwälzen der Verantwortung auf andere: Die Meldung sah so aus, wie sie aussah, weil der Politiker genau das gesagt hatte, oder weil eine Presseagentur genau das vermeldet hatte, usw. An anderer Stelle kritisiert der Autor, dass die Tagesschau nur Symptome von Problemen berichtet, sich aber bei der Analyse für die Ursachen von Problemen grundsätzlich heraushält.

Die Neutralität der Presseagentur dpa war damals unhinterfragbar. Als Beispiele für fragwürdige Quellen nennt der Autor die katholische Nachrichtenagentur KNA oder die chinesische Agentur Xinhua. Allerdings zitiert der Autor ausführlich eine dpa-Pressemeldung, die eindeutig links verzerrt ist. Ganz so neutral war die dpa also auch damals schon nicht mehr, scheint es.

Ebenso ausführlich wird man über die Durchdringung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten durch die Parteien unterrichtet. Diese achten peinlich auf die Einhaltung des Proporzes. Auch parteilose Redakteure werden ihrer persönlichen Meinung nach in dieses Links-Rechts-Schema eingeordnet. Damals war das Links-Rechts-Schema übrigens noch eine klare Sache: CDU/CSU und SPD standen sich als die zwei großen politischen Kräfte diametral gegenüber und erzeugten so die nötige Spannung im demokratischen Wettstreit. Ebenso waren die gesellschaftlichen Gruppen klar zugeordnet: Katholische Kirche und Vertriebene auf Seiten der Union, die Gewerkschaften und die evangelische Kirche auf Seiten der SPD.

Das Buch ist auch ein wertvolles Zeitdokument für eine Welt ohne Computer und Internet, als man noch mit analoger Technik und Schreibmaschine zu Werke ging. Bilder wurden per Satellit übertragen, Texte auf Zetteln hin- und hergereicht und mit Stift redigiert, und zum Filmschnitt musste man sich persönlich in eine extra Abteilung begeben, wo der Film durch Experten nach Wunsch zugeschnitten wurde.

Der Autor ist bekennender Linker

Im Laufe der Darstellung macht der Autor keinen Hehl daraus, dass er ein Linker ist. Aus seiner Sicht ist die Tagesschau zu rechts. Bereits die Begriffe „soziale Marktwirtschaft“ und „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ werden für manipulativ gehalten. Denn in Wahrheit ginge es um die Besitzstandswahrung der Reichen und um die Zementierung der gesellschaftlichen Zustände. Weitere Beispiele sind:

- „Friedenstruppen“: Statt Frieden herzustellen, würden sie in Wahrheit Gewalt ausüben.

- „Freiheitsstrafe“: Das Wort würde suggerieren, man sei zur Freiheit verurteilt.

- „Finaler Rettungsschuss“: In Wahrheit sei es ein Todesschuss, der das Lebensrecht eines Gewalttäters missachtet.

- Eine Warnung von Papst Johannes Paul II. an die armen Menschen auf den Philippinen, dass man zwar Gewerkschaften gründen solle, nicht aber zur Gewalt greifen dürfe, und dass man sich vor sozialistischen Ideologien hüten soll, lässt den Autor in Zorn geraten.

- Israel würde in der Tagesschau immer positiv, die Palästinenser immer negativ dargestellt.

- Aufgeführte Beispiele für Diktaturen sind immer rechts, aber nie links: Argentinien, Chile, Guatemala, oder die Apartheid in Südafrika.

An einer Stelle weckt der linke Standpunkt des Autors aber auch heute noch Sympathien: Dort nämlich, wo er beklagt, dass jede Kritik an der real existierenden Verfassungswirklichkeit und am Überwachungsstaat schnell als Sympathie für Antidemokraten und Terroristen interpretiert wird. Kritiker werden schnell einem „Sumpf“ zugerechnet und stehen leicht als Verfassungsfeinde da. Solche Zustände sind uns heute nicht fremd, nur dass sie heute politisch von links nach rechts gespiegelt sind.

Klarer Wunsch nach linkem Kurs

Immer wieder wirft der Autor ein, dass es ein erstrebenswertes Ziel für die Tagesschau wäre, „freier“ berichten zu dürfen, wobei „freier“ hier praktisch immer „linker“ bedeutet. So würde er – wohlgemerkt: In der Tagesschau! – gerne von der „unsozialen Marktwirtschaft“ berichten. Stolz berichtet er davon, dass die Tagesschau nicht von Baader-Meinhof-„Bande“, sondern von Baader-Meinhof-„Gruppe“ sprach. Ursache für diese Sprachregelung ist die Unschuldsvermutung, die bis zum erfolgten Gerichtsurteil aufrecht erhalten werden müsse, so der Autor. Eine Unschuldsvermutung, die hier auf eine Bande zur Anwendung kam, die sich ihrer Missetaten in Bekennerschreiben selbst bezichtigte.

Die Theorie der Schweigespirale von Noelle-Neumann wird für unbewiesen erklärt. Dieser Theorie zufolge verstummen die Anhänger einer bestimmten Meinungsrichtung in der Gesellschaft, wenn sie den subjektiven Eindruck gewinnen, dass sie in der Minderheit sind. Außerdem sei Frau Noelle-Neumann natürlich NS-belastet. Es sei vielmehr völlig unbedenklich, das Publikum mit klaren – also linken – Meinungsäußerungen zu konfrontieren, denn das würde keinesfalls manipulativ wirken, so glaubt der Autor, sondern das kritische Nachdenken anregen.

Der Parteien-Proporz in den Sendeanstalten wird verteufelt. Statt dessen sollte der einzelne Redakteur mehr Freiheit haben. Noch lächerlicher findet der Autor es, wenn man anfängt, Strichlisten zu führen, welche politische Seite wieviel Sendezeit bekam. – Aber wie will man in einem öffentlich-rechtlichen System, das die Gesellschaft beherrscht und von jedem Bürger bezahlt und (damals) konsumiert werden muss, demokratische Ausgewogenheit herstellen, wenn nicht durch Proporz? Ohne Proporz geht es nicht! Und damals funktionierte der Proporz auch einigermaßen, weil die politische Welt tatsächlich zwei gleichstarke, gegensätzliche Pole kannte. Dass die Tagesschau international in hohem Ansehen dafür stand, eine objektive Sendung zu sein, referiert der Autor nur mit Sarkasmus.

Die letzten Worte des Buches geben einen Bericht von Peter Kuntze über „China nach Mao“ wieder: Dort würde man nicht von „Meinungsfreiheit“ oder „Meinungsvielfalt“ sprechen, was dem Autor offenbar verdächtig ist. „Sondern von der marxistischen Methode: In Diskussionen die Tatsachen darlegen. Überzeugung mithilfe von Argumenten. Es sei unzulässig, eine andersdenkende Minderheit gewaltsam zum Nachgeben zu zwingen. Vielmehr müsse die Minderheit geschützt werden. Es könne ja auch vorkommen, dass die Wahrheit bei der Minderheit liege. Aber auch, wenn die Minderheit im Unrecht sei, solle sie in ihrer Sache sprechen und ihre Meinung behalten können. Das klingt so einfach. So selbstverständlich. Müsste das nicht jeder einsehen können?“ – Die Naivität dieser Worte verrät sich selbst. Er glaubt ausgerechnet an die „marxistische Methode“ und an das kommunistische China als die bessere Alternative?! Ts.

Erste Anzeichen eines Kippens nach links

Obwohl der Autor der festen Überzeugung ist, dass die Tagesschau zu rechts sei, gibt er doch immer wieder unfreiwillig zu erkennen, dass die Tagesschau auch damals schon begonnen hatte, nach links zu kippen. Dazu gehören Kleinigkeiten wie eine erstaunlich linke dpa-Meldung oder der Umstand, die Baader-Meinhof-Bande eine „Gruppe“ zu nennen.

Dazu gehört aber auch die Umstrukturierung der Tagesschau bei der Entstehung der Sendung „Tagesthemen“, bei der zunächst die CDU die Oberhand zu behalten schien. Doch über die Zeit kippte der Proporz ganz offensichtlich nach links, wie der Autor selbst beschreibt. Außerdem heißt es: „Ein der CDU und der CSU recht wohlgesonnener Wissenschaftler hat vor kurzem behauptet, das ‚Deutsche Fernsehen‘ habe auch mit der Art der Filmdarstellung die Wahlchancen der Union geschmälert. Ebenso wie die Journalisten seien auch die Kameramänner mehrheitlich sozialliberal orientiert.“ Diese Feststellung wird kurzerhand abgebügelt: „Diese Behauptungen (sind) Unsinn und eher Ausdruck einer Art von Verfolgungsangst gewisser kleinmütiger Konservativer“.

Im Wahlkampf des Jahres 1980 wurde die Tagesschau schließlich öffentlich dafür kritisiert, zu links zu sein. Damals war Franz-Josef Strauß Kanzlerkandidat der Union, und Edmund Stoiber als sein Generalsekretär griff die Tagesschau scharf an. Obwohl der Autor als ein Linker alles dafür tut, die Vorwürfe als unbegründet darzustellen, wird doch deutlich, dass sie nur allzu begründet sind. So hat die Tagesschau z.B. kurzerhand aus dem Wort „Initiator“ das Wort „Anstifter“ gemacht. Zwischen beiden Worte liegen Welten, wie derselbe Autor in demselben Buch in einem vorigen Kapitel zur Manipulation mit Worten selbst gut erklärt hatte. Warum er davon in diesem Zusammenhang nichts mehr wissen will, erschließt sich dem Leser nicht.

Fazit

Dieses Buch ist ein wichtiges Zeitdokument über die Tagesschau des Jahres 1982, als der politische Proporz in der Gesellschaft und in den öffentlich-rechtlichen Sendern noch einigermaßen intakt war. Das Buch ist zugleich aber auch ein Zeitdokument für das Kippen dieses Proporzes, wovon die ersten Anfänge bereits damals zu sehen waren.

Wir sehen anhand der Person des Autors in direkten und unmissverständlichen Worten, welcher Ungeist hinter dem Kippen des Proporzes stand: Ein naiver, linker Ungeist, der den Sinn des Proporzes für eine intakte Demokratie nicht mehr verstand und darin eine vermeintlich konservative Hegemonie zu sehen glaubte. Eine solche konservative Hegemonie gab es vielleicht tatsächlich in den 1950er Jahren, aber gewiss nicht mehr in den 1980er Jahren. Indem man eine vermeintlich existierende konservative Hegemonie bekämpfte, schuf man eine linke Hegemonie.

Vor allem aber scheitert der Autor an einer grundsätzlichen, geistigen Leistung, die jeder Demokrat erbringen muss: Es ist kein Fortschritt, eine vermeintliche oder auch reale konservative Hegemonie durch eine linke Hegemonie zu ersetzen. Denn das ist nur derselbe Quark in Tüten, bloß andersherum. Einen echten Fortschritt gibt es nur mit einem höheren Standpunkt, der Fairness und Freiheit zusammendenkt. Die Fairness des Proporzes muss jedem Demokraten einleuchten, jedenfalls in einem öffentlich-rechtlichen System. Zugleich ist aber mehr Freiheit angesagt: Vielleicht ist ein dominantes öffentlich-rechtliches System an sich der Fehler, und die Bürger sollten mehr Freiheit in der Wahl ihrer Medien bekommen? Statt dessen träumt der Autor von chinesischen Zuständen als Utopie.

Dieses Buch ist ein Zeitdokument des sogenannten „Marsches durch die Institutionen“ der 68er. Erschienen ist es in der bekannten Reihe „rororo rotfuchs“ des Rowohlt-Verlages, die „sozialkritische“, um nicht zu sagen: einseitig linke Publikationen veröffentlichte. Das Markenzeichen der Reihe waren die Rotfuchs-Comics von Jan P. Schniebel, die auf der Rückseite der Bücher abgedruckt waren. Büchern wie diesen verdanken wir es, dass der Zeitgeist sich drehte. Besser geworden ist dadurch leider nichts.

Bewertung: 1 von 5 Sternen.