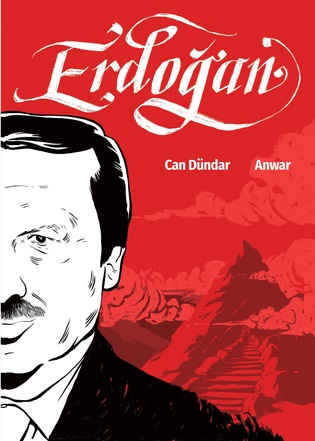

Die Irrtümer des Islamisten Erdogan und der Linksliberalen im Westen

Diese gut gemachte Graphic Novel beschreibt den Werdegang des türkischen Präsidenten Erdogan, der die Macht in der laizistischen Türkei als Islamist erobern konnte und heute fest im Sattel sitzt und die Demokratie unterdrückt. Man kann hier einiges lernen:

x) Zunächst lernt man verstehen, warum Erdogan so tickt wie er tickt. Erdogan hat „dank“ seiner laizistischen Gegner verschiedene Lebenserfahrungen gemacht, die ihn zu bestimmten Erkenntnissen geführt haben. Leider hat er nicht über den Tellerrand dieser Erfahrungen hinaus gedacht, sondern ist seinen Lebenserfahrungen reflexhaft verhaftet geblieben.

x) Ein Aspekt, der gerne übersehen aber in diesem Buch deutlich wird, ist der Umstand, dass die Türkei bereits vor der Zeit von Erdogans Machteroberung kein besonders demokratisches Land war. Der Islam war durch Atatürk keineswegs reformiert sondern schlicht unterdrückt worden. Es galt gewissermaßen auch bisher schon die Regel: Wer die Macht erobert, unterdrückt die anderen. Nur, dass die Macht bisher bei den Laizisten lag. Deshalb ist es kein Wunder, dass Erdogan keine Fairness eines echten demokratischen Systems kennengelernt hat, sondern sich einfach unterdrückt fühlte (denn er war es ja wirklich), und nun seinerseits die Macht nur durch Unterdrückung ausübt.

x) Man erfährt auch, dass Erdogan die Macht auf dieselbe Weise eroberte wie Salvador Allende in Chile: Nämlich nicht wirklich durch eine echte Mehrheit, sondern allein aufgrund einer relativen Mehrheit. Demokratische Systeme, die keine Stichwahlen kennen, wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit erlangt, sind im Grunde nicht demokratisch.

x) Es ist erstaunlich, wie beharrlich Erdogan ist. Immer wieder wird er gestürzt, muss wiederholt ins Gefängnis, und muss auch seine Strategie immer wieder überdenken, bis er es am Ende gegen alle Widrigkeiten schafft. Das nötigt Respekt ab. Erdogan ist nicht die Marionette von irgendjemandem, sondern hat diesen Erfolg maßgeblich aus eigenem Antrieb erreicht. Das bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach auch, dass sein Regime mit ihm zu Ende gehen und ihn nicht überdauern wird.

x) Erdogan gibt sich gerne intellektuell, z.B. durch Rezitationen von Gedichten und religiösen Texten, doch in Wahrheit ist Erdogan ein allzu praktisch denkender Mensch, der seine Gegner einfach spiegelt, statt über die Gegensätze hinaus zu denken.

x) Interessant ist die Parallelgeschichte von Fetullah Gülen, der sich wie Erdogan auf den Weg machte, den Islamismus durch Unterwanderung der Gesellschaft zu etablieren. In dem gescheiterten (oder inszenierten?) Putsch von 2016 räumte Erdogan mit dieser Konkurrenzbewegung auf.

x) Es ist interessant zu sehen, wie sich westliche Linksliberale gerne täuschen lassen, wenn ihnen ein Islamist erzählt, er sei gar kein Islamist. Die meisten westlichen Linksliberalen haben vom Islam, von validen religiösen Reformen und überhaupt von Religion und weltanschaulicher Philosophie genauso wenig Ahnung wie irgendwelche rechtsradikalen Islamhasser. Peinlich vermeiden die Linksliberalen das Wort „Traditionalismus“, wenn es um den Islam geht, während sie bei der katholischen Kirche ständig Traditionalismus bemängeln, selbst dort, wo das gar nicht angebracht ist. Die Intellektualität der westlichen Linksliberalen ist einfach nicht entwickelt genug, um die Probleme rund um den Islam adäquat lösen zu können.

Ein Fehler ist im Buch enthalten: Es ist falsch, dass die Taliban in Afghanistan durch die USA unterstützt worden wären. Die Taliban entstanden überhaupt erst so richtig nach dem Abzug der Sowjets, und sind eine vom pakistanischen Geheimdienst aufgebaute und gesteuerte Gruppe. Der Fehler der USA war nicht die Unterstützung von Widerständlern gegen die Sowjets in Afghanistan, sondern dass die USA Afghanistan nach dem Abzug der Sowjets sich selbst (und damit den pakistanisch gesteuerten Taliban) überließen, statt weiter Einfluss und Macht über die von ihnen bis dahin geförderten Gruppen auszuüben, um so die ganz Radikalen von der Macht fernzuhalten.

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

(Erstveröffentlichung auf Amazon am 27. April 2022)