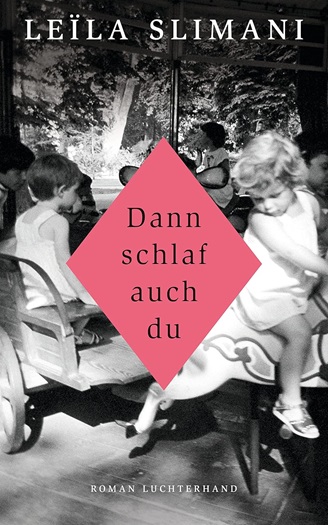

Tödlicher Clash einer unentfalteten, verklemmten Nanny mit geistlosen Zeitgeist-Eltern

Der Roman beginnt mit dem Ende: Eine nahezu perfekte Nanny begeht plötzlich erweiterten Suizid mit den ihr anvertrauten Kindern. Wie konnte es dazu kommen?

Der Roman schildert den Weg dorthin, und es zeigt sich, dass diese Nanny aufgrund ihres Werdegangs eine unentfaltete, verklemmte Person ist, die sich in naiven Träumen verliert. Sie kann auf Anfragen der Wirklichkeit nicht adäquat reagieren, und sie lässt passiv mit sich geschehen, was andere mit ihr tun. Und es wird einiges mit ihr getan: Die Eltern gewöhnen sich schnell an den Rundum-Service, den die Nanny auch als Putzfrau und Köchin bietet, ohne sie dafür angemessen zu bezahlen. Von einer Freundin lässt sich die Nanny mit einem Mann verkuppeln, an dem sie eigentlich nichts findet. Wenn Rechnungen kommen, wenn Kritik von Schulleitern oder ihren Arbeitgebern kommt, wenn in ihrer Wohnung etwas kaputt geht: Die Nanny ist geistig nicht in der Lage, sich konstruktiv mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, und verdrängt sie einfach.

Die Eltern, die die Nanny engagiert haben, nutzen sie aus, und merken es noch nicht einmal. Obwohl sie im linksliberalen Zeitgeist ihres Milieus mitschwimmen, denken und handeln sie immer wieder gegen ihre eigenen Grundsätze. Sie schämen sich zwar jedesmal dafür, aber nur ein klein wenig. Und sie haben keinerlei Gespür für die Probleme der Nanny. Das Leben dieser Eltern hatte sich nämlich relativ problemlos entfaltet, man möchte fast sagen: zu problemlos, und jetzt schwelgen sie in geistloser Selbstverwirklichung im Job und im Konsum, und die Nanny sorgt dafür, dass ihre Kinder dabei nicht „stören“. Das linksliberale Milieu ist voll von solchen geistlosen Erfolgstypen.

Hier denkt man an Botho Strauß: „Die Würde der bettelnden Zigeunerin sehe ich auf den ersten Blick. Nach der Würde … meines deformierten, vergnügungslärmigen Landsmannes in der Gesamtheit seiner Anspruchsunverschämtheit muß ich lange, wenn nicht vergeblich suchen. Wie sähe, denke ich oft, mein protziger Nächster aus, wenn ihn der jähe Schmerz oder Kummer träfe? Vielleicht träte zum Vorschein dann seine Würde.“

(Anschwellender Bocksgesang, Der Spiegel 6/1993)

Am Ende kollidieren die Träume der Nanny mit der Wirklichkeit und es kommt zur Katastrophe.

Der Roman liefert dem Leser kein einfaches Lagebild. Der verunglückte Charakter der Nanny wird nicht auf ein einzelnes, bestimmtes Trauma zurückgeführt, das ihr zugefügt worden wäre. Vielmehr ist ihr ganzer Werdegang verkorkst. Es ist auch keine „soziale“ Frage wie manche meinen. Arm sein und unentfaltet sein ist nicht dasselbe. Man sollte auch nicht meinen, dass die Nanny krank war, denn es gibt keine einzige Andeutung dazu. Sie ist einfach nur verkorkst und verklemmt.

Auch das problematische Verhalten der Eltern kristallisiert sich nicht anhand einer einzelnen Missetat heraus, sondern es sind viele kleine Lebenslügen und Fehleinschätzungen, die ins Verhängnis führen. Insofern gibt der Roman ein sehr realistisches Bild ab, denn die Schicksale der Menschen entscheiden sich selten an einzelnen, ganz großen Ereignissen, sondern an vielen kleinen Dingen im Laufe ihres Werdeganges. Das aber ist gerade das Erschreckende an diesem Roman, dass eine Katastrophe sich aus vielen kleinen Dingen heraus aufbaut: Denn diese harmlos scheinende Wirklichkeit der kleinen Nickeligkeiten und Lebenslügen ist die Wirklichkeit der allermeisten Menschen.

Was hätte man tun sollen?

Die Nanny hätte sich ihrer Lage bewusst werden sollen, und schrittweise einen Weg heraus finden müssen. Einen Job und eine Wohnung hatte sie. Bekannte und eine Freundin, die ihr halfen, hatte sie auch. Sie hätte es schaffen können! Solange sie nicht krank war, und davon ist im Roman mit keiner Silbe die Rede, gibt es da keine Ausreden! – Die Eltern wiederum hätten sich entscheiden müssen: Entweder hätten sie die Nanny wirklich zu einem Teil der Familie machen sollen. Dann hätten sie sie auch psychisch einbinden und ihr geistig helfen sollen, und vor allem auch angemessen bezahlen. Oder die Eltern hätten eine klare Grenze ziehen und den Kontakt auf einen zeitlich und aufgabenmäßig klar begrenzten Job reduzieren müssen, so dass die Nanny von vornherein keine falschen Träume hätte entwickeln können und gewusst hätte: Ihr Glück muss sie woanders suchen.

Fazit: Tolles, nachdenklich machendes Buch!

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

(Erstveröffentlichung auf Amazon am 27. November 2019)