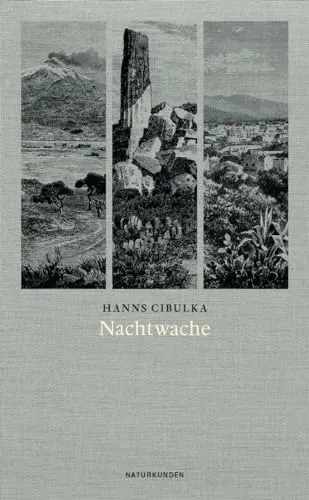

Authentisches Kriegserleben eines Gebildeten auf Sizilien

Hanns Cibulka war 1943 als Nachrichtensoldat des Flakregiment 7 unter dem Kommando von Major von Treptow auf Sizilien und berichtet authentisch von dem Kriegserleben eines einfachen Soldaten. Dieses stellt sich unspektakulärer dar, als heutige Kriegsfilme vermuten lassen. Als Nachrichtensoldat hatte Cibulka Telefonleitungen zwischen Befehls- und Gefechtsständen aufzubauen, wobei hinzu kommt, dass er in einem Flak-Regiment Dienst tat, das eher im Hinterland stationiert wurde um Angreifer aus der Luft zu bekämpfen.

Einquartiert auf einem verlassenen Gehöft einige Kilometer von Catenanuova entfernt, kommt Cibulka mit Land und Leuten in Kontakt. Sizilianer sind politisch weder so noch so gepolt, sondern halten sich aus der Politik heraus und kümmern sich lieber um ihre eigenen, unmittelbaren Belange. Cibulka hat auch einen guten Blick für die Flora der Insel, die er mit großem Kenntnisreichtum immer wieder beschreibt. Tiere erscheinen grundsätzlich als feindselig: Skorpione, Schlangen, Mücken und Moskitos. Harmlose und freundliche Tiere wie Schafe oder Ziegen kommen praktisch nicht vor.

Hanns Cibulka war offenbar schon in jungen Jahren ein gebildeter Mensch: Er weiß um die Mythen und die Geschichte der Insel Sizilien und verknüpft sein eigenes Erleben damit. Als Lektüre hat er u.a. Goethes Italienische Reise und Gregorovius‘ Wanderjahre in Italien dabei. Seine Überlegungen sind nicht immer historisch korrekt, aber immer bedenkenswert, auf jeden Fall literarisch wertvoll.

Sehr interessant ist die ständige Angst davor, von feindlichen Jagdbombern entdeckt und aufs Visier genommen zu werden, sobald man das Haus verlässt. Diese ständige Präsenz feindlicher Jagdbomber weit hinter der Front erinnern an den heutigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in dem die Soldaten ebenfalls ständig durch gegnerische Drohnen bedroht werden. Die immer wieder eingestreuten Wehrmachtsberichte vom Tage zeigen auch, dass es viele Luftangriffe der Alliierten auf italienische Städte gab. Außerdem scheint klar zu werden, dass Jäger effektiver in der Bekämpfung feindlicher Flugzeuge waren als die damalige Flak.

Am Ende erzählt Cibulka vom Rückzug auf die Ätna-Linie und von einer Abwehrschlacht gegen die heranrückenden Amerikaner. Dann fällt er wegen einer Erkrankung an Malaria aus und kommt ins Lazarett. Hier endet das Tagebuch. Nicht mehr im Tagebuch berichtet wird, dass Cibulka schließlich in Gefangenschaft geriet. Von seiner Gefangenschaft schreibt Cibulka in seinem viel früher erschienenen „Sizilianischen Tagebuch“.

Besondere Themen

In einigen Rückblenden berichtet Cibulka auch von seinen Erlebnissen an der Ostfront, bevor er nach Italien kam. Darunter seine Erlebnisse als Militärmusiker in einem Wehrmachtsbordell. Wie ihm in Russland in einer Flamme die Muttergottes von Tschenstochau erschien. Oder seine Beobachtungen zur Physiognomie eines gefangenen ukrainischen Generals.

Dass Deutschland eine Diktatur ist, ist Cibulka vollkommen bewusst. Mehrfach wird ausführlich auf Ernst Jüngers „Marmorklippen“ rekurriert. Cibulka stammt aus dem schlesischen Jägerndorf, wo sein Vater Sozialdemokrat war und sich dagegen wandte, dass Jägerndorf von der Tschechoslowakei zurück zu Deutschland kam. Auch von Engländern und Franzosen fühlte Cibulka sich als Tscheche verraten. Es sei deshalb nicht sein Krieg, der hier geführt wird, meint er. Cibulka hat also keine Präferenz für einen Sieg der Alliierten.

Mit Empedokles denkt Cibulka über die Sinnlosigkeit des ewigen Hasses unter den Menschen nach, wodurch einmal mehr deutlich wird, dass er keine Seite in diesem Krieg präferiert. Dass Empedokles als Arzt und politischer Mensch eine besondere Rolle spielte, ist Hanns Cibulka bewusst. Auch das Fragmentarische an der Überlieferung zu Empedokles reizt ihn aus literarischen Gründen: Denn ein Fragment ist nicht abgeschlossen. Das ganze literarische Werk von Hanns Cibulka ist deshalb als Fragment angelegt, meistens Tagebücher.

Für Cibulka ist die Diktatur Hitlers eine ganz normale Diktatur wie viele andere auch. Auch der Krieg ist ein Krieg wie viele andere auch. Immer wieder werden Gleichsetzungen mit der Antike vorgenommen. Dass die Diktatur des Nationalsozialismus etwas besonders Schlimmes sein könnte, kommt bei Cibulka als Gedanke nicht vor. Auch die Judenverfolgung und der Holocaust kommen an keiner einzigen Stelle vor. Von mehr als „Arbeitslagern“, wie es sie in jeder Tyrannis gibt, weiß Cibulka nichts. Obwohl Cibulka zuvor an der Ostfront war und als Nachrichtensoldat in einer privilegierten Stellung, was Informationen anbelangt, wusste er offenbar nichts davon. Denn sonst bekam er über die Telefonleitungen alles mit: Welche Ereignisse vor sich gingen, welche Diskussionen geführt wurden, welche Befehle erteilt wurden und sogar, wie die Offiziere das militärische Telefonnetz dazu missbrauchten, mit ihren Geliebten zuhause zu telefonieren.

Der DDR-Autor Cibulka veröffentlichte dieses Buch erst 1989, so dass man es auch als stille Abrechnung mit der DDR-Diktatur lesen kann. Die Verdrehung der öffentlichen Worte und das Wirken der Propaganda werden von Cibulka in einer Weise beschrieben, die auch an die DDR denken lässt.

Kritik

Formal ist zu bemängeln, dass nicht deutlich genug wird, welche Passagen wirklich das originale Tagebuch sind und welche Passagen der Autor bei späterer Bearbeitung hinzugefügt hat, und wann diese spätere Bearbeitung stattfand; womöglich waren es mehrere. Das schmälert den literarischen Wert nicht, kratzt aber etwas an der Authentizität des Tagebuchs.

Eine ganze Reihe von Parallelen zur antiken Geschichte sind schwärmerisch übertrieben, schief, oder – wenn man es genau nimmt – sachlich falsch. Auch das schmälert den literarischen Wert nicht und die Überlegungen bleiben in einem höheren und allgemeineren Sinne durchaus richtig. Man muss hier auch bedenken, dass der Autor erst Anfang 20 war, als er in Sizilien war.

Wirklich ärgerlich ist etwas anderes. Der Autor frönt einer deutschen Unsitte, die im Gefolge des Nationalsozialismus aufkam: Alles Wahre, Schöne und Gute an deutscher Kultur und Geschichte wird den Schrecken des Nationalsozialismus gegenübergestellt und daraus dann der Schluss gezogen, es sei falsch, wertlos oder sei nicht das wirkliche Leben. So wird Goethe mehr oder weniger deutlich vorgeworfen, man habe vor lauter Bomben und Granaten nichts Schönes in Sizilien gefunden. Das Sizilien Goethes sei also höchstens ein Schönwetter-Sizilien, eine wirklichkeitsfremde Idylle. Dem preußischen Major von Treptow wird sein Preußentum zum Vorwurf gemacht: Es ende in elendem Soldatentod, und er ginge hinterher wieder in sein Herrenhaus. Der preußische Staat habe wenig Kultur hervorgebracht.

Solches Denken ist falsch und ungerecht. Der Humanist weiß, dass das Wahre, Schöne und Gute gerade auch angesichts des Schreckens seinen Wert behält, gerade dann. Auch Goethe war schon im Krieg und hat auch verschiedene Heerzüge hin und her durch Weimar ziehen sehen. Seine Ideale gelten nicht trotz dieser Erlebnisse, sondern gerade auch mit und wegen dieser Erlebnisse. Und dass Preußen kaum Kultur hervorgebracht hat, ist grober Unfug. Hat nicht Friedrich der Große die Aufklärung befördert? Immanuel Kant? Wilhelm und Alexander von Humboldt? Bode- und Pergamonmuseum in Berlin? Und ist nicht die Zivilisierung eines Volkes ebenfalls eine große Kulturleistung? Einschließlich der Militärkultur? Und sind die britischen und amerikanischen Soldaten nicht auch einen elenden Soldatentod gestorben? Und sind die britischen Offiziere und amerikanischen Generäle nach dem Krieg nicht auch in ihre Herrenhäuser zurückgekehrt? Natürlich sind sie das. Die Urteile von Hanns Cibulka über Deutschland und Preußen sind falsch und ungerecht.

Hanns Cibulka nennt selbst zwei Dinge, die es ihn hätten besser wissen lassen können: Da ist zum einen der Umstand, dass Cibulka das Immergleiche aller Kriege beklagt. Daran ist etwas Wahres, auch wenn Cibulka den besonderen Charakter des Nationalsozialismus verfehlt. Insofern es für den Krieg, wie er ihn erlebt hat, zutrifft: Warum dann ausgerechnet Preußen herauspicken und darauf herumhacken? Warum nicht z.B. das britische Empire und den typischen Charakter des britischen Offiziers? – Zum anderen sagt Cibulka selbst, dass sich das Wesen des preußischen Offiziers überlebt habe. Damit erkennt er wenigstens implizit an, dass der Krieg, in dem er kämpft, nichts mehr mit Preußen zu tun hat. Warum aber dann auf dem Wesen des preußischen Offiziers herumhacken? Gerade preußische Offiziere haben unter Hitler manchen Befehl verweigert und schließlich auch das Attentat auf Hitler gewagt. Etwas mehr Differenzierung und Gerechtigkeit hätte man sich da schon wünschen können.

Schließlich träumt Cibulka davon, dass die Soldaten einfach ihre Uniformen ausziehen und sich verbrüdern. Das ist hochgradig naiv. So ist die Welt nicht. Cibulka wirft Goethe vor, ein zu idyllisches Weltbild zu haben, selbst aber träumt er hemmungslos vom Wolkenkuckucksheim. Der Versuch, alles Wahre, Schöne und Gute an deutscher Kultur und Geschichte mit dem Nationalsozialismus nach unten zu ziehen, ist auch deshalb gründlich fehlgeschlagen, weil der Autor dieses Versuchs selbst als Träumer entlarvt ist.

Einige Zitate

„Wenn ich das Wort Sizilien ausspreche, bin ich bestürzt über die phonetische Wirkung, da gibt es dreimal das flammenzüngige I, das ist das scharf zischende S, das z. In diesem Wort lebt nichts Verträumtes, Romantisches, da ist alles hart, hell und klar, ganz andere Gestalten treten aus dem dunklen Laub hervor, wo die Goldorangen glühn.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 47)

„Auf dieser Insel war es schon immer eine Frau, die man verehrte, da waren Astarte und Ischtar, Aphrodite und Venus, und erst spät, sehr spät die Jungfrau Maria, keine strenge Herrin, eine Mutter, die den Menschen entgegengeht.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 61)

„Die Insel ist in ihrem Kern Gebirgsmasse. Im Norden dominiert das Urgestein: Gneis, Glimmerschiefer, Granit. Der Ätna ist ein selbständiges Gebirgsmassiv aus Vulkangestein, im Süden liegen die Kalkberge. Nicht nur der Geologe, auch der Laie erkennt die Unterschiede zwischen dem Nordosten und dem Süden der Insel. Der Wechsel der geologischen Struktur verändert das Landschaftsbild, die Berge sind anders gegliedert, sie haben nicht nur eine andere Form, an ihren Hängen wächst auch eine andere Flora.

Im Inneren der Insel Bergketten, es sind heiße trockene Hänge mit grauem Steingeröll, kahl, verkarstet. In diesen Regionen stürzen am Abend keine Wasser in die Kanäle, um sich den den Wurzeln der Bäume wieder zu sammeln. Unerbittlich brennt das Himmelsgestirn herab, saugt aus dem Boden das letzte Wasser. In dieser Landschaft gibt es auch keine Felder, keine Dörfer. Neben dem Maultierpfad Steine, nichts als Steine, eine stachlige Strauchvegetation, eine Wüstenflora. Es ist ein Gebirge, das den Menschen abweist, eine halbafrikanische Wildnis, medusenhaft, außerhalb der Zeit, fern von Maß und Ordnung.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 29 f.)

„In den letzten Tagen habe ich mich wiederholt gefragt, wie würde ein Militär, Major von Treptow, die sizilianische Landschaft beschreiben, vielleicht so:

Sizilien hat eine dreihundertzwanzig Kilometer lange Nordküste, eine zweihundertfünfzehn Kilometer lange Ostküste, die Südküste beträgt zweihundertfünfundachtzig Kilometer. Für militärische Operationen sind im Norden die Golfe von Palermo und Castellamare von Bedeutung, im Osten die Buchten von Messina, Catania, Augusta und Syrakus, die Südküste hat keinen eingeschnittenen Meerbusen.

Die Insel ist sehr gebirgig, große Tiefebenen, die sich für ein Aufmarschgebiet eignen, sind nicht vorhanden. Südlich von Catania, zwischen den Flüssen Simeto und Gornalinga [sic!], liegt eine Ebene, die militärisch von Belang sein könnte, aber auch die Küstenebene im Süden, im Raum von Gela, ist nicht zu unterschätzen.

Abgesehen vom Ätna, der ein selbständiges Gebirgssystem bildet, gibt es Gebirgskomplexe, die von militärischer Relevanz sind: die Gebirgskette an der Nordküste der Insel, das Peloritanische Gebirge, es steigt bis eintausenddreihundert Meter an, das Nebrodische Gebirge, das westlich von Taormina ins Innere des Landes vorstößt und südlich von Cefalù zweitausend Meter erreicht.

In der Südabdachung der Insel liegen die Schwefellager. In diesem Gebirgskomplex herrscht große Wasserarmut, die Berge sind kahl, die Flüsse ausgetrocknet, nur im Winter und im Frühling verwandeln sie sich in wilde Bergströme, die über die Ufer treten und die Verkehrswege unter Wasser setzen.

Das Innere Siziliens ist eine in sich geschlossene Gebirgsmasse, ein ungegliedertes Gebirgsganzes, kein Hochgebirge, aber auch keine Hügellandschaft.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 63 f.)

„Ich erinnere mich auch heute noch an dieses unbeschreibliche Licht: es stürmt vom griechischen Festland herüber, überfällt dich, dringt in dich ein, es ist wie ein tätiger Sturm, der über das Land hinweggeht, der alles aufbricht, Fenster, Türen und Schlösser, dieser Glanz hat die Maske Apollons angenommen.

Man muss die Zypressen, die Pinien selbst einmal gesehen haben, wie sie in mikroskopischer Schärfe an einem Felsabhang stehen. Nicht nur der Stamm, auch die Nadeln werden von den Strahlen der Sonne umrandet, es ist, als dringen sie durch die Äste bis hinab in die dunkelsten Bereiche der Wurzeln. Dieses Licht nimmt der Landschaft die Schwere, gibt den Dingen eine überragende Leichtigkeit, Sicherheit, nach der man in unseren Breiten vergebens sucht, selbst in der Mittagsglut scheint der Schatten der Häuser über dem Erdboden zu schweben.

Am späten Nachmittag, wenn die Landschaft wieder fassbar wird, werden die Dinge körperlich, gewinnen an Substanz, die Perspektive nimmt zu, das Licht hat sich verändert, es ist ruhiger geworden, in den Abendstunden wird es durchlässig für die Nacht.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 66 f.)

„Die mediterrane Atmosphäre auf Sizilien hat etwas Verlässliches, eine Beständigkeit, die den Klimaten der deutschen Mittelgebirge fremd ist. Keine Wetterstürze, kein Kälteeinbruch“.(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 81)

„Der Scirocco ist kein heimatlicher Wind, der von den Bergkuppen herab in die Täler fällt, sich dreht, in sich zusammenbricht, aussetzt, es ist ein Glutwind, der aus der Sahara kommt. Er ist von einem betäubenden Gleichmaß, eine Provokation für Seele und Leib. Ein solcher Wind kann den Menschen in den Wahnsinn treiben. Ständig trommelt er mit seinen Sandkörnern ans Fenster, auf das Dach, auf die Blätter der Kastanie; den ganzen Tag knirscht zwischen den Zähnen der Sand.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 113)

„In einem Land, wo Politik zur Religion wird, trägt der Staat den Purpurmantel der Inquisition.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 105 f.)

„Der Tod war für Empedokles nichts anderes als eine neue Bewusstseinsebene. Wer das Geistige im Kosmos verneint, verneint sich selbst.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 124)

„Ich erinnere mich noch heute an den ukrainischen General. Eine halbe Stunde lang konnte ich ihn vom Klappenschrank aus beobachten. Sein Körper war wuchtig, das Gesicht breitflächig, die Backenknochen hoch angesetzt. Mein erster Gedanke: Hier kommt ein Stück wandelnder Erde auf dich zu. Das Gesicht und das weite ukrainische Land, irgendwie gehörten sie seit Generationen zusammen.

Dieses Offiziersgesicht hob sich noch nicht aus den Gesichtern der anderen russischen Soldaten heraus. Es war ein Gesicht, das nichts öffnete, nichts zurücknahm, das alles in sich verschloss, das auf der Lauer lag, ein verschlüsseltes Gesicht, das sich keine Blöße gab. Nicht nur das Schweigen um den Mund, alles war wie ein Siegel, das eine kommende Zeit erst aufbrechen muss.

Das Wesentliche an seinem Gesicht war das Frontale, nicht das Profil. Es hatte etwas Flächenhaftes, von der Stirnfläche hinab bis zu den Wangen. Ich stand auf, ging um den General herum. Von der Seite her gesehen, fing dieses Gesicht wirklich erst an, Profil zu werden, mir schien, als wartete es auf den inneren Befehl, auf das Signal, welche Form es endgültig annehmen sollte. Solche Gesichter werden nicht in einem einzigen Leben verbraucht, sie sind auf Jahrhunderte angelegt.

An diesem Gesicht gab es nichts zu deuteln, es war ganz einfach da. Europa würde mit ihm rechnen müssen. Und doch hat mich an diesem Gesicht etwas erschreckt: vergebens suchte ich in ihm nach einem Stück Himmel.“(Hanns Cibulka, Nachtwache – Tagebuch aus dem Kriege. Sizilien 1943 (2022) S. 125 f.)

Bewertung: 4 von 5 Sternen.